同軸ケーブル選びで失敗しないために!3C・4C・5Cの違いを解説

企業の通信やデータ伝送のインフラを支える「同軸ケーブル」は、その選び方がプロジェクトの成功に直結します。特に「3C」「4C」「5C」といった規格の違いを正しく理解することは、適切なケーブルを選定するために不可欠です。これらの規格は、通信性能や設置環境に大きな影響を与えます。

この記事では、同軸ケーブルの「3C」「4C」「5C」の違いについて分かりやすく解説し、選び方のポイントをご紹介します。

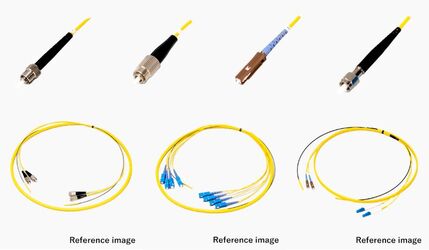

▼トーコネの取り扱い同軸ケーブルはこちら

※PDF資料にしております。お手元で活用したい方は、ご活用ください。初回のみ会員登録頂く必要がありますので、ご対応ください。

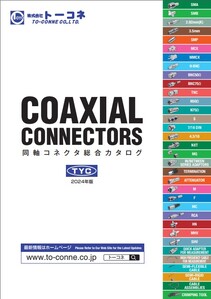

同軸コネクタ総合カタログ

トーコネ製同軸コネクタの総合カタログです。

PDFファイルに加え、WEB画面にて確認頂ける電子カタログもご用意しております。

2025年4月分までの反映ですので、最新情報はHP内の製品ページをご確認下さい。

同軸ケーブルとは

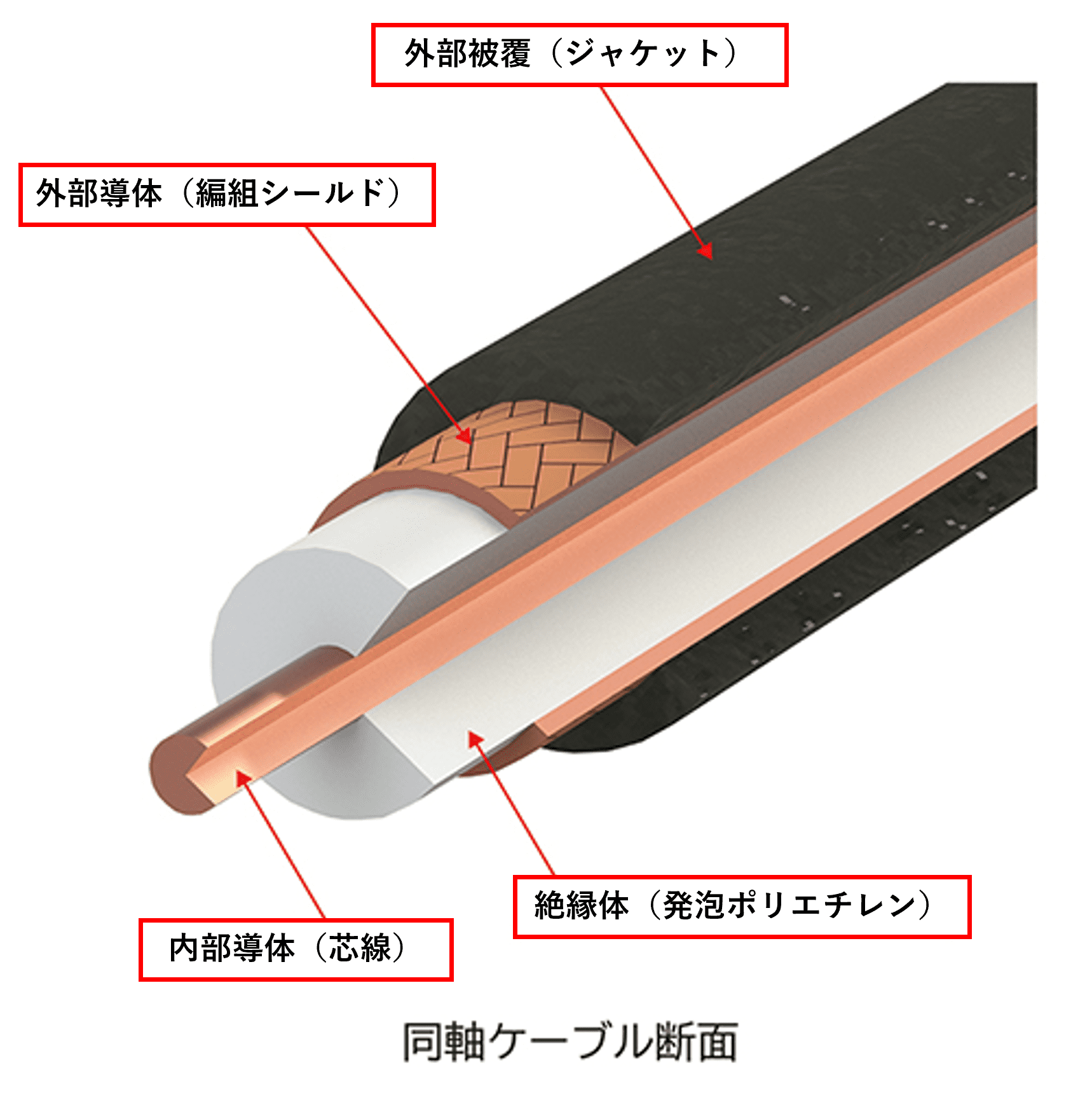

同軸ケーブルは、通信やデータ伝送を行う際に使用されるケーブルの一種で、中心導体を絶縁体が覆い、その外側に外部導体(シールド)と外装が施されています。この構造により、外部ノイズの影響を最小限に抑え、信号を安定して伝送できる特性を持っています。

同軸ケーブルの名前の由来は「中心導体と外部導体が同じ軸を共有している」という構造からきています。その特性として、高い信号品質と耐久性を持つ点が挙げられます。

さらに、同軸ケーブルは伝送距離や周波数帯域に応じてさまざまな規格が用意されており、使用環境や目的に応じて選択することが可能です。この柔軟性と信頼性により、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。特に、テレビ放送やインターネット通信、監視カメラシステムなど、多様な用途で活用されています。

同軸ケーブルの構造と役割

同軸ケーブルの構造は4つの層で構成されています:

1.中心導体

信号を伝える最も重要な部分です。銅やアルミニウムが多く使用され、その材質と直径によって信号伝送能力が変わります。

2.絶縁体

中心導体を覆い、電気的な絶縁を保つ役割を担います。この層が不十分だと、信号の漏れや損失が発生する可能性があります。

3.外部導体(シールド)

ノイズや干渉を防ぎ、信号を保護する役割を果たします。編み込み型や金属箔型のシールドが使用されます。

4.外装被覆(ジャケット)

ケーブル全体を保護する部分で、耐久性や防水性を向上させるための素材が使用されています。特に屋外での使用を考慮する場合、この層の品質が重要です。

この構造により、同軸ケーブルは長距離にわたる高品質な信号伝送を可能にしています。

▼同軸ケーブルごとの違いはこちら

https://www.to-conne.co.jp/about-connector-cable/Type-of-coaxial-cables.html#a02-3

同軸ケーブルの3C・4C・5Cの違いを徹底解説

同軸ケーブルには、主に「3C」「4C」「5C」の規格があり、それぞれに特徴と用途があります。この章では、各規格について詳しく説明します。

3C

3Cケーブルは、最も直径が小さく、軽量で取り回しがしやすい特徴があります。そのため、狭いスペースや複雑な配線が必要な場所に適しています。特に、個人宅で使用されるテレビアンテナ接続や、簡易的な短距離通信環境で頻繁に利用されるケーブルです。また、コストが比較的安価であるため、予算を抑えたい場合にも選択肢となります。ただし、長距離伝送や高周波数の通信には適していないため、用途を限定して使用する必要があります。企業においては、会議室内や小規模な監視システムなど、短距離の用途に最適です。

4C

4Cケーブルは、3Cに比べて直径が大きく、信号の損失を抑えながら中距離通信を実現します。このケーブルは、住宅やオフィス、さらにはマンションなどの建物内での配線に広く使用されています。信号品質が安定しており、コストと性能のバランスが良いことから、多くの企業や家庭で採用されています。耐久性にも優れ、長期間の使用において信頼性を発揮します。社内LANや内部のセキュリティシステムにおいてこの規格が適しています。

5C

5Cケーブルは、最も直径が大きく、高性能な規格です。その設計により、長距離伝送や高周波通信が必要な環境で優れた性能を発揮します。外装も頑丈で、屋外や厳しい環境条件下での使用にも対応しています。企業が工場やデータセンターなどのインフラ構築を行う際には、このケーブルがよく使用されます。特に、高周波数帯域を利用する通信では、この規格の選定が必須となります。コストは他の規格に比べて高いものの、その性能と耐久性は価格以上の価値を提供します。

これらの違いを理解することで、使用環境や目的に応じた最適なケーブルを選ぶことができます。

同軸ケーブル選びのポイント

同軸ケーブルを選ぶ際に考慮すべきポイントは次の通りです。

信号品質

ケーブルを使用する距離や周波数帯域に応じた信号伝送性能を確保することが重要です。特に企業環境では、安定した信号伝送が業務の効率に直結します。

コスト効率

必要以上に高性能なケーブルを選ぶとコストが増加します。使用目的と予算に応じたバランスを考慮することが重要です。

設置の容易さ

柔軟性が求められる環境では、3Cや4Cケーブルが適しています。一方で、耐久性が求められる場合は5Cが有利です。

気候条件や防水性

屋外や湿度が高い環境では、防水性や耐候性のある外装が必要です。トーコネの製品には、厳しい条件にも対応するモデルがあります。

特定用途への適合性

監視カメラや通信機器など、特定の用途に適合する規格を選びましょう。例えば、監視カメラシステムでは信号損失を抑えるために4Cや5Cが推奨されます。

同軸ケーブル選びの進め方

同軸ケーブルは、以下の順序に選び進めていくのが、一般的です。

送信機器・受信機器・アンテナなどに合わせて、先にコネクタのカテゴリー(型)が決まり、そこからケーブル選定に入るケースも多いです。

| ① インピーダンス | 50Ω:無線機等の電力伝送、75Ω:映像・音声信号伝送用 送信機器・受信機器・アンテナなどに合わせ、インピーダンス選定します。 |

|---|---|

| ② 周波数帯域 | ケーブルによって、使用可能な周波数が異なります。コネクタも同様です。 18GHz以上の高周波になると、専用ケーブルが使われます。 |

| ③ ケーブルの太さ | 配線する場所によっては、ケーブルが太すぎると入らない場合があります。 外部配線ではあまり気にしない場合も多いですが、機器内部の配線では細いケーブルが必要です。 |

| ④ ケーブル全長 | 一般的に、ケーブル全長が長くなるほど、ロスが増えます。外部配線の場合は特に、太くてロスが少ないケーブルが選定されます。 |

| ⑤ ケーブルの硬さ | 一般的に、ケーブルが太くなるほど、硬くて取り回しが悪くなります。使用環境によっては、曲げ半径を気にして、細くて取り回しの良いケーブルを探す必要があります。 |

| ⑥ その他 | 防水性・高温・多湿など、使用環境に応じて選定が必要です。 |

トーコネのサービスが選ばれる理由

トーコネの同軸ケーブルは、日本国内外で高い評価を受けています。以下に、その理由を紹介します。

1.高品質な製品ラインナップ

トーコネの同軸ケーブルは、3Cから5Cまで幅広い用途に対応し、高い信号伝送性能を誇ります。

2.耐久性に優れる設計

長期間の使用にも耐える素材と構造を採用しており、企業のインフラ整備に最適です。

3.サポート体制の充実

製品選びの相談から導入後のアフターフォローまで、一貫したサポートを提供します。

公式サイトでは、製品の詳細情報や導入事例を確認できますので、ぜひご覧ください。

▼詳細情報はこちら

※PDF資料にしております。お手元で活用したい方は、ご活用ください。初回のみ会員登録頂く必要がありますので、ご対応ください。

▼導入事例はこちら

https://www.to-conne.co.jp/custom_casestudy/

まとめ

同軸ケーブルの「3C」「4C」「5C」は、それぞれに独自の特性と用途があります。本記事で解説した規格の違いを理解することで、企業は自社のニーズに最適なケーブルを選ぶことが可能になります。同軸ケーブルは、通信の安定性と信号品質を左右する重要な要素であり、選定の際には適切な基準に基づいて判断することが重要です。

トーコネの製品は、多様な用途に対応するラインナップを揃えており、高品質な製品を提供することで多くの企業に支持されています。プロジェクトの成功には信頼できるパートナーが不可欠です。ぜひトーコネの公式サイトで詳細を確認し、最適な製品を見つけてください。